- · 《建筑与文化》杂志社刊[10/30]

- · 《建筑与文化》编辑部征[10/30]

- · 建筑与文化版面费是多少[10/30]

- · 《建筑与文化》投稿方式[10/30]

- · 《建筑与文化》数据库收[10/30]

- · 《建筑与文化》期刊栏目[10/30]

建筑可阅读丨工学院建筑:特定功能类别建筑与(2)

作者:网站采编关键词:

摘要:目前,邬达克的交大校园规划资料仅见于一张总图,藏于维多利亚大学图书馆的邬达克档案。在这版规划中,我们看到邬达克强化了校园空间的秩序感与纪

目前,邬达克的交大校园规划资料仅见于一张总图,藏于维多利亚大学图书馆的邬达克档案。在这版规划中,我们看到邬达克强化了校园空间的秩序感与纪念性。在校园规划中,邬达克重新整理了围绕校园建校之初标志性的中心方院,将其运动场功能,转移到校园西面新辟的土地上。这样方院就成为了大草坪,新老建筑体量则围绕中心方院展开。

作者:冯立(上海交通大学建筑文化遗产保护国际研究中心设计总监)

这两座建筑以当时最先进的设计理念与建造技术,成为上海城市多元现代性的一种表达

一方面,工学院建筑作为介于教育建筑与工业建筑之间的建筑类型,它们既要满足其作为校园建筑一般教学、办公的需求,又要为各种工学实验室提供宽阔灵活的空间。因此,工学院在建筑结构、空间与功能的整合以及建造技术方面对建筑师与建造者提出了更高的要求。

编辑:范昕

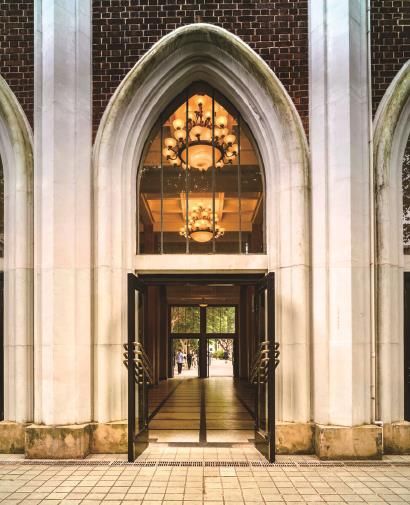

交大校园的方院原型可追溯到中世纪的修道院。这种方院建筑在牛津、剑桥大学中的中世纪学院建筑中得到广泛采用。而20世纪早期,这种“学院哥特式”(collegiate)的方院建筑形态在美国得到了复兴。邬达克在工程馆所做的这一方院建筑可在此哥特复兴思潮的背景下理解。

雷士德工学院:

青年雷士德于1860年代年来到上海,初为工部局工程师,之后创立德和洋行,逐渐发展为当时上海建筑与房地产业的巨掣。他终生未娶,生前立下遗嘱,全部遗产设立“雷士德基金”,并指定用于发展上海的教育卫生事业,如建造仁济医院、建立雷士德工学院与医学院,扩建和改造同仁医院、中国盲人院(今上海盲童学校)等。值得一提的是,雷士德基金会目前依然在伦敦运作,其资助对象为在留学英国的从事建筑学、医药学、计算机发展和机械科学领域的中国公民,基金会对申请人还有着学成后须返回中国,以及其所学的知识与技术将有益于中国人民等要求。

责任编辑:邵岭

上海交通大学工程馆的建造缘起,是1928年交通部内铁道处独立扩建成铁道部。交通大学长期以最能够体现先进交通技术的铁道专业为重,被划归新设铁道部。1929年1月,交通大学成立扩充设计委员会,制订学科课程、设备经费、校舍建筑等具体方案,开始协同铁道部全面实施扩建规划。

雷士德工学院作为雷士德先生留给上海的一个公共馈赠,见证了国际友人参与上海教育发展的历史。雷校当年的办学模式特别是扁平管理架构、国际合作办学,与注重实践的人才培养方式,对于今天的国际化学院教育亦有所启示。同时,这座建筑在建造结构、采暖隔声隔振排风技术上都代表了当时上海建筑业的先进水平,是上海近代教育建筑的重要实例。

反映邬达克兼顾宏大叙事与经济理性的两种诉求

以今天的眼光审视这两座建筑,如果说宏大的交通大学工程馆体现的是工程学院与发展国家工业事业之间的关系,那么雷士德工学院则体现了这座城市的侨民将国际先进的职业化工学教育体系引入中国的努力。它们以当时最先进的设计理念与建造技术,成为上海城市多元现代性的一种表达。

在上海近代的优秀历史建筑中,教育类建筑因其一般不对外开放而颇显神秘。对于在其中读书的一代代学生来说,它们则承载着特别的集体回忆。在近代教育类建筑中,位于上海交通大学徐汇校区的工程馆以及位于虹口区东长治路的雷士德工学院旧址是两栋杰出的工学院建筑,它们分别由建筑师邬达克与德和洋行建筑师鲍斯威尔设计。

就立面风格而言,雷士德工学院延续了当时理工学院的“标配”形象,将哥特复兴与装饰艺术相结合。比较特别的是在檐口及水平饰带配以风格化的天平、角尺、齿轮等机械图案。

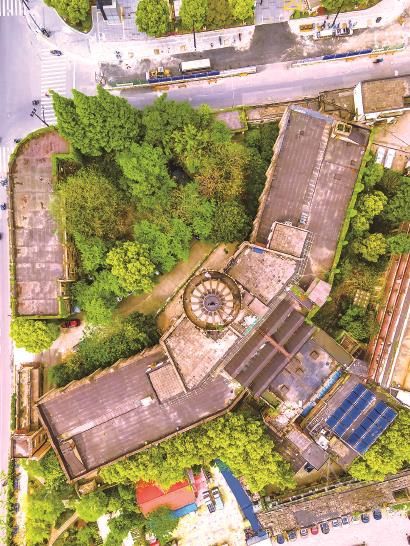

雷士德工学院独特的飞机型平面布局十分令人瞩目。其实,这一布局源自建筑师综合基地条件与平面功能的设计策略。根据1934年《字林西报·雷校奠基增刊》记载,“为了使相关工场的位置相邻,建筑主体的长度至少要达到280英尺(85米),但校舍基地的总宽度有限。德和洋行的建筑师鲍斯威尔先生的设计克服了这一难题:即将两翼按一定角度倾斜,形成更为紧凑的布局,并有倾斜的两翼与街角相对,形成广场。”

文章来源:《建筑与文化》 网址: http://www.jzywhzz.cn/zonghexinwen/2022/0902/1056.html